故人名義のままの不動産をどうする?相続登記・調停までの解決ステップ

目次

1. 所有者が故人のままの不動産でよくある悩み

故人名義の不動産をそのまま放置すると、以下のような“三重苦”に直面します。

- 売却できない … 登記上の権限が無いため不動産会社と媒介契約が結べない

- 活用できない … 賃貸や建て替えに必要な銀行融資・契約書作成が不可

- 相続人間トラブル … 複数の相続人が意見対立し、話し合いがまとまらない

たとえば空き家をリフォームして貸し出そうとしても、登記名義人が故人のままでは申込自体できません。

2. なぜ故人名義のまま放置されるのか?背景と制度的課題

- 相続登記が任意だった時代

- 従来、相続登記は「やらなくても罰則なし」の任意手続きでした。

- 長年名義を変えずに放置された不動産は全国に多数存在します。

- 相続人の増加と実務負担

- 親 → 子 → 孫…と相続人が増え、全員の合意を取るのが困難に。

- 戸籍取得や遺産分割協議の手間を理由に「先延ばし」されがちです。

- 所有者不明土地の増加

- 国土計画協会によると、所有者不明土地は全国面積の約20%超(※2017年調査)に上ります。

- 「使う予定がない」「遠方の物件で対応が難しい」などで放置が深刻化しています。

3. 相続登記の義務化で何が変わる?

- 施行日:2024年4月1日(改正不動産登記法)

- 義務対象:不動産を相続した事実を知った日から3年以内

- 過料:不申請の場合、10万円以下の過料リスク

- 経過措置:2024年4月1日以前に発生した相続も、2027年3月末までに手続きが必要

正当な理由(相続人の所在不明・家庭裁判所手続き中など)があれば、過料の対象にはなりません。

4. 実務的な2つの解決方法

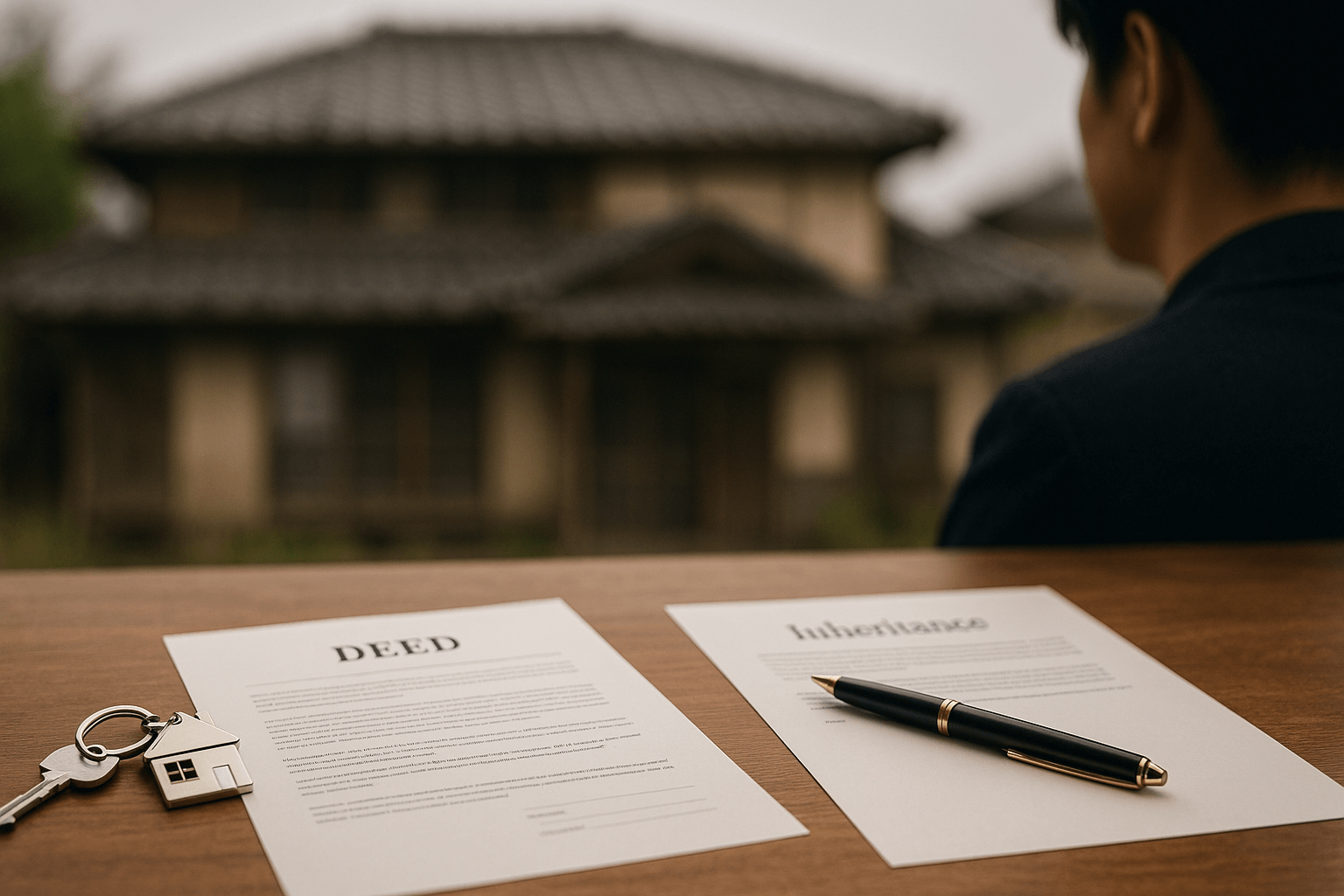

4-1. 遺産分割協議を経て相続登記を行う

- 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡)を取得

- 相続人を全員確定

- 遺産分割協議&協議書作成(実印+印鑑証明)

- 申請書類を法務局に提出

相続人が多い場合や手続きに不慣れな方は、司法書士への一任がおすすめ。手続きミスを防ぎ、スムーズな登記が可能です。

4-2. 話し合いがまとまらないときは調停申立て

- 家庭裁判所へ調停申立書を提出

- 書類審査後、期日が指定される

- 調停委員を交えた話し合い(複数回)

- 調停調書に基づき相続登記を実施

合意形成が図れれば、調停調書をそのまま登記申請に使えます。ただし、時間と労力・弁護士費用がかかる点に注意。

5. FAQ(よくある質問)

- Q1. 申請に必要な戸籍はどこで取れますか?

- 市区町村役場の戸籍課で取得可能。オンライン申請にも対応しています。

- Q2. 家庭裁判所の調停はどれくらいで終わりますか?

- ケースにもよりますが、3~6ヶ月程度が目安です。延長や審判移行のリスクも。

- Q3. アキカツカウンターで相談すると何が違いますか?

- 完全無料・ノンセールス。相続登記や調停の経験豊富な専任アドバイザーが手続きから解決まで伴走します。

6. まとめとアクションのご案内

故人名義のまま放置された不動産は、2024年4月以降の義務化で早めの相続登記が必須です。

まずは「相続人調査・遺産分割協議」か「調停申立て」のいずれかで着手し、2027年3月末までに手続きを完了させましょう。

ぜひ、無料で相談できる アキカツカウンター へお気軽にお問い合わせください。

- 電話・WebフォームどちらもOK(0120-830-634 / 受付時間 10:00~17:00 ※土日祝を除く)

- 全国対応&遠方物件もワンストップでサポート

- 専属アドバイザーが手続きを一括代行

今すぐ無料相談:アキカツカウンターはこちら