目次

1. 私道共有者不在で売却が進まない3つの理由

- 承諾取得不能:共有者全員の同意がないと私道の通行地役権設定や掘削承諾が得られず、買主が資金調達を断念しやすい。

- 再建築不可リスク:私道インフラ整備(上下水道や舗装)ができないため、建て替えや新築が困難と認識され、資産価値が大幅に下落。

- 所有者不明の連鎖:相続登記義務化前に名義放置された共有私道は、被相続人→相続人が複数世代に渡り不明となりやすく、連絡先すら特定できない。

2. 制度的背景:なぜ同意が必要?

- 私道は共有財産:公道と異なり、市区町村ではなく所有者である共有者全員が管理責任を負う。

- 法律上の同意要件:通行地役権設定や管路工事(掘削)には、持分割合に関わらず全員の承諾が必要(民法第204条ほか)。

- 相続登記義務化の影響:2024年4月以降、相続登記が義務化され、未登記の共有者問題は2027年3月末までに整理される見込みですが、既存案件の対応は急務。

3. 売却を進める3つの具体策

3-1. 不在者財産管理人制度の活用

- 申立準備:戸籍・除籍・住民票除票などで行方不明者の最後の住所を調査

- 家庭裁判所へ申立て:利害関係人(空き家所有者)が弁護士を通じて申立書を提出

- 管理人選任後の同意取得:選任された管理人が不在者に代わり、私道関連の同意・売却手続きを代理

- メリット:不明者持分の承諾が法的にクリアになり、確実に売却手続きへ進行可能

3-2. 民法第251条第2項による裁判所許可

- 要件:他の共有者全員の同意+裁判所の許可

- 特徴:代理人を立てず、裁判所が直接「共有物の変更(処分含む)」を認める

- 向くケース:不在者持分を単独処分するのではなく、共有私道全体を一括で処分したい場合

3-3. その他の対策(代替ルート・代替合意)

- 補助金・助成制度活用:自治体協定による私道整備助成を案内し、共有者説得材料に

- 代替ルートの提示:隣接公道への切替えや通行協定で“技術的に”物件価値を維持

- 共有持分買取り:買取業者に不明者持分を引き取ってもらい、残る合意形成を円滑化

4. 実務の流れ&注意点

- 事前調査・法務局確認:名寄帳・登記簿謄本で共有者状況を把握

- 専門家相談:弁護士・司法書士への初期相談で手続き方針を決定

- 家庭裁判所申立て or 裁判所許可請求:申し立てから管理人選任・許可取得まで、約2~3か月程度の余裕を持つ

- 売却準備:私道承諾書の収集、境界確定図面作成、重要事項説明書への記載

- 売却実行:仲介業者と連携し、リスクを排除した上で広告・内見をスタート

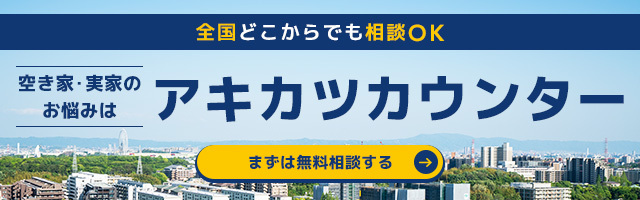

POINT:専門用語の理解や書類収集に不安がある場合は、アキカツカウンターの無料・ノンセールス相談をご利用ください。

5. まとめ:まずは無料相談で第一歩を

- 行方不明共有者がいても売却可能:不在者財産管理人制度/民法251条2項を活用し、法的にリスクを回避

- 専門家依頼が成功のカギ:煩雑な手続きをスムーズに進めるため、弁護士・司法書士への相談を推奨

- まずは無料相談へ:アキカツカウンターなら、全国対応の専属アドバイザーが代行手続きから売却支援までワンストップでサポートします!

▶ \相談は完全無料!/

アキカツカウンター・お電話(0120-830-634 / 受付時間 10:00~17:00 ※土日祝を除く)でお気軽にお問い合わせを